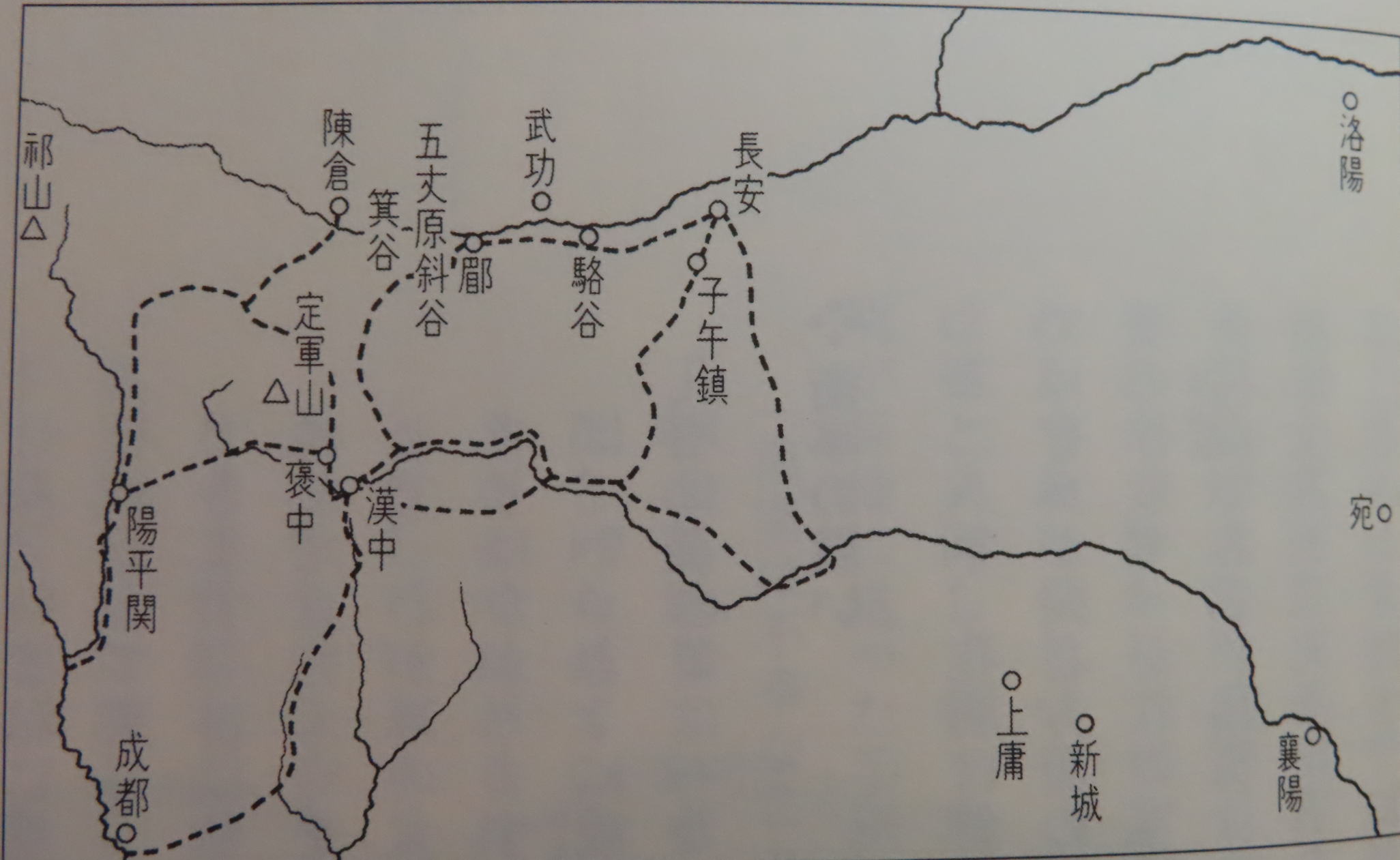

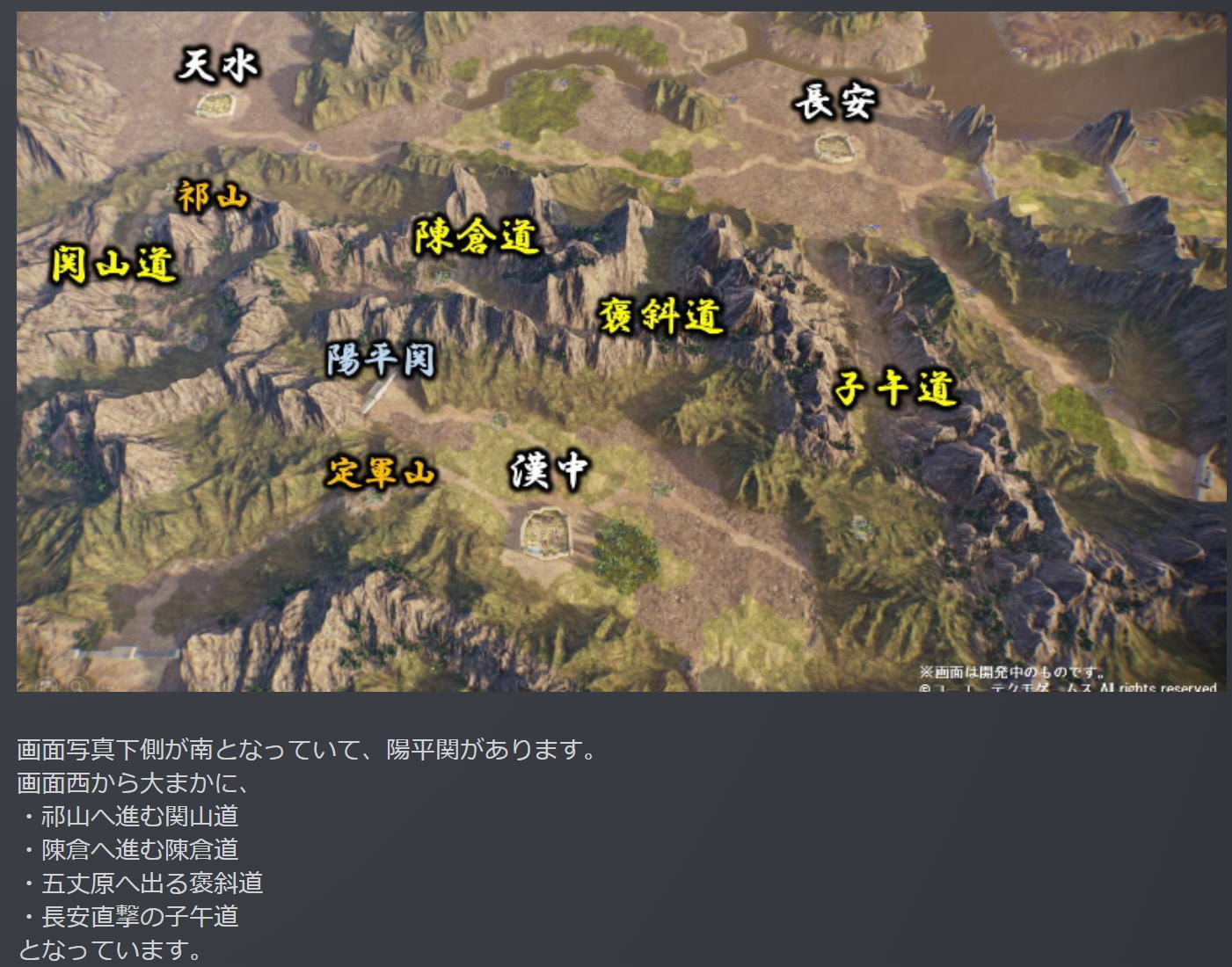

ここで、孔明と司馬懿が戦った場所について整理する。

第1次北伐

228年春:諸葛亮の指示に背いた馬謖が張郃に街亭で撃破され撤退。馬謖は斬られた。

第2次北伐

228年冬:攻めあぐねているうちに食料不足により撤退。しかし、撤退時に王双を打ち取った(陳倉の戦い)。司馬懿列伝では、曹真がこの戦いで病になり死亡。

第3次北伐

229年春:陳式が武都・陰平を攻め、諸葛亮が魏の郭淮を防ぎ、武都・陰平の両軍を平定(陳倉の戦い)。

第4次北伐

231年春:祁山を包囲し、援軍に来た張郃・司馬懿を撃退するが、夏6月に兵糧不足による撤退。撤退時に張郃を討ち取った(祁山の戦い)。

三國志演技では、第1次北伐から司馬懿がずっと撃退することになっているが、曹真も孔明に勝っているが、引き立て役になってしまった曹真はその後、231年5月に死去。

第5次北伐

234年春:屯田を行って長期戦に持ち込むが、同年秋8月に諸葛亮は陣中で病没し撤退(五丈原の戦い)

その後、北伐反対派の費禕を経て、積極派の姜維が軍権を握り、北伐(238年から262年)が行われることになった。